Javaの基礎の第三弾!

過去の投稿をみていない方は、ぜひそちらからご覧ください。

あわせて読みたい

javaの基礎① (Java開発の流れ/コンパイル/ブロック)

Javaは私にとって、とっつきにくくてわかりにくい印象がありました。しかし、改めて基礎からしっかり理解したいと思い、本当に初歩の部分から学んでいくことにしました…

あわせて読みたい

Javaの基礎② (プリミティブ型/オブジェクト型/変数の上書き)

Javaの基礎の第二弾!第一弾をみていない方は、ぜひそちらからご覧ください。 データ型 プログラムで扱うことのできるデータの種類 = データ型 があります。 プリミティ…

目次

javaとjdkの違いって?

ざっくり言うと、Java は「プログラミング言語」で、JDK は「Javaでプログラムを書くための道具一式」です。

Javaとは

- プログラミング言語そのもの

- 文法やルール(構文)、型、キーワードなどが定義されている

- 「Javaで書かれたコード」は .java ファイル

- Java言語そのものは「道具」じゃないので、単体では動かせない

JDK(Java Development Kit)とは

- Javaで開発するための道具セット

- 以下が含まれています

- Javaコンパイラ (

javac) →.javaを.class(バイトコード)に変換 - Java実行環境(JRE: Java Runtime Environment)→

.classを動かす - 標準ライブラリ(文字列操作、ファイル入出力、ネットワークなど)

- 開発用ツール(デバッガ、アーカイブツールなど)

- Javaコンパイラ (

関係を図にすると

Java言語(ルール・文法)

↓

JDK(開発ツール一式)

├─ コンパイラ(javac)

├─ 実行環境(JRE)

└─ 標準ライブラリ- Java → 「何語で書くか」(英語・日本語みたいな位置づけ)

- JDK → 「その言語を使うためのペンとノートと辞書のセット」

補足

- プログラムを動かすだけなら JRE(Java Runtime Environment)だけでOK

- プログラムを作るなら JDK が必要(JREもJDKに含まれている)

- JRE(Java Runtime Environment)

→ Javaプログラムを動かすための「環境」そのもの

→ Java仮想マシン(JVM)、Javaの標準クラスライブラリ、その他必要な部品を含む .jarファイル

→ Javaのプログラムをまとめた「実行可能パッケージ」

→ 中身はコンパイルされた.classファイルやリソース(画像、設定ファイルなど)がZIP形式で詰められている

Javaの代表的な命令実行文

丸暗記をするというよりは、どういうものがあるのかを知っておくことのほうが重要で、実現したいことがある時に、調べ直せるようにしておくことをお勧めします!

出力系

| 命令文 / クラス | 役割 |

|---|---|

System.out.println("文字列"); | コンソールに文字列や数値を表示(改行あり) |

System.out.print("文字列"); | 改行なしで表示 |

入力系

| 命令文 / クラス | 役割 |

|---|---|

import java.util.Scanner; | 標準入力用のクラスを使う準備 |

Scanner sc = new Scanner(System.in); | キーボード入力受付の準備 |

sc.next(); | 1単語を文字列として取得 |

sc.nextLine(); | 1行全体を文字列として取得 |

sc.nextInt(); | 整数を取得 |

sc.nextDouble(); | 小数を取得 |

変数・データ型

| 命令文 / 構文 | 役割 |

|---|---|

int num = 10; | 整数型の変数宣言と代入 |

double pi = 3.14; | 小数型の変数宣言と代入 |

String name = "Java"; | 文字列型の変数宣言と代入 |

final int MAX = 100; | 定数の宣言 |

条件分岐

| 命令文 / 構文 | 役割 |

|---|---|

if (条件) { ... } | 条件がtrueのときに実行 |

if ... else ... | 条件がfalseのとき別処理 |

switch (値) { case 値1: ... break; ... } | 値ごとに処理を分ける |

繰り返し

| 命令文 / 構文 | 役割 |

|---|---|

for (int i = 0; i < n; i++) { ... } | 回数を指定して繰り返し |

while (条件) { ... } | 条件がtrueの間繰り返し |

do { ... } while (条件); | 1回は必ず実行してから条件判定 |

配列

| 命令文 / 構文 | 役割 |

|---|---|

int[] nums = new int[5]; | 長さ5の整数配列を作成 |

nums[0] = 10; | 要素に値を代入 |

System.out.println(nums.length); | 配列の長さを取得 |

その他便利系

| 命令文 / クラス | 役割 |

|---|---|

Math.max(a, b); | 大きい方の値を返す |

Math.min(a, b); | 小さい方の値を返す |

Math.random(); | 0.0以上1.0未満の乱数 |

String.toUpperCase(); | 文字列を大文字に変換 |

String.length(); | 文字列の長さを取得 |

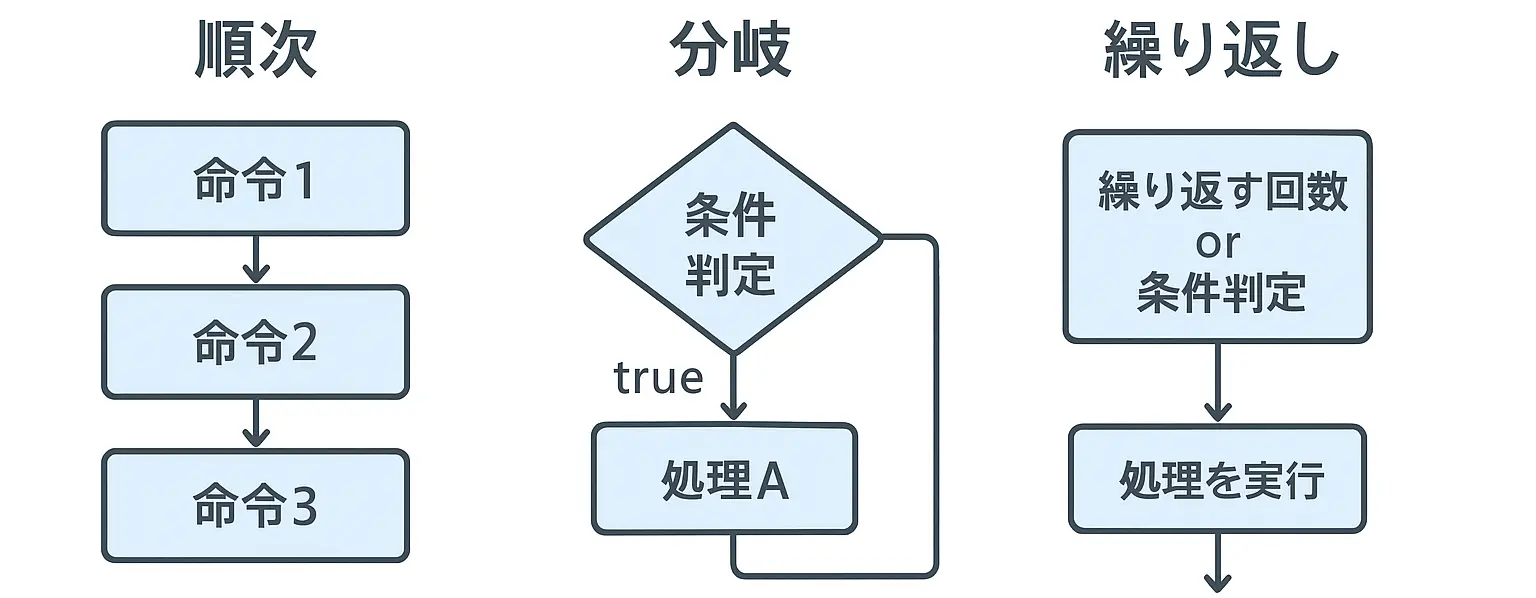

順次・分岐・繰り返し

プログラミング全般で大事な3つの基本制御の考え方として、順次(じゅんじ)・分岐(ぶんき)・繰り返し(くりかえし)があります。

順次

- プログラムの命令を上から下へ順番に1つずつ実行すること。

- 例えば、レシピの手順を順番にこなしていくイメージ。

例)「起きる」→「朝ごはん」→「学校へ行く」の順に実行される

System.out.println("1. 起きる");

System.out.println("2. 朝ごはんを食べる");

System.out.println("3. 学校へ行く");分岐

- 条件によって実行する処理を切り替えること。

- 「もし○○なら〜、そうでなければ〜」という判断をプログラムで行う。

例)age が18以上なら「お酒が飲めます」を表示、それ以外は「飲めません」を表示する

int age = 20;

if (age >= 18) {

System.out.println("お酒が飲めます");

} else {

System.out.println("お酒はまだ飲めません");

}繰り返し

- 同じ処理を何度も繰り返すこと。

- 「10回ジャンプする」「リストの中身全部を処理する」など。

例)1回目、2回目、3回目のジャンプを順番に表示

for (int i = 1; i <= 3; i++) {

System.out.println(i + "回目のジャンプ!");

}『 構造化定理(Structured Programming Theorem)』

プログラミングにおける重要な理論のひとつで、「すべてのプログラムは、順次(Sequential)、選択(Selection)、反復(Iteration)の3つの基本的な制御構造だけを使って書くことができる」という定理です。1970年代にエドガー・ダイクストラらによって提唱されました。

複雑なgoto文(無条件ジャンプ)を使わず、これら3つの構造だけでプログラムを書くことで、プログラムの可読性や保守性が高まります。

※「順次、分岐、繰り返し」は、日常的にわかりやすい言い方であり、これがまさに構造化定理の3つの基本構造です。